Journal für Orgel, Musica Sacra und Kirche

ISSN 2509-7601

Die PC-Orgel als demokratisches Instrument

Die PC-Orgel als demokratisches Instrument

Konkretionen im Spannungsfeld eines elektronischen, digitalen, sakralen und virtuellen Simulacrums

1. Musiksoziologische Gedanken zum Instrument - 2. Ein paar technische Notizen zur PC-Orgel: Betriebsbereit nach 25-Sekunden

1. Musiksoziologische Gedanken zum Instrument

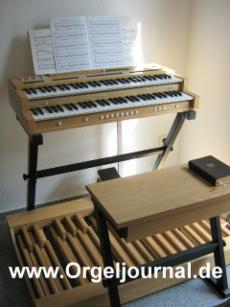

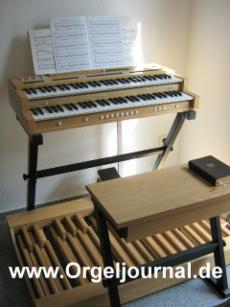

Mit den Zeilen dieser Seite werden zwei Ziele verfolgt. Einerseits soll das Instrument in konziser Form musiksoziologisch eingeordnet werden. Andererseits werden Detailinformationen zum Besten gegeben. Mit Bedacht wurde ein Foto des Midi-Blocks der Firma Hoffrichter aus dem Jahre 2006 eingefügt.

Vor allem soll jedoch der Hybris ein ehrlicher Spiegel vorgehalten

werden, die da meint, dass ein sog. virtuelles Orgelinstrument etwas

grundsätzlich Neues gegenüber der Digital- oder Sakral-Orgel darstelle.

Beide Systeme besitzen einen Computer, der eine ist intern gelagert, der

andere extern. Die mit dem sprachlogisch etwas irrlichternden Begriff

versehene sog. virtuelle Orgel arbeitet als softwarebezogene

Installation modularer und ist eher auf Updates bzw. Upgrades ausgelegt

als das hardwarebezogene Instrument Digital- oder Sakral-Orgel, das sich durch schnellste und verlässliche Ingebrauchnahme auszeichnet.

Die derzeitigen Innovationen LiVE von Johannus und Sweelinq von Noorlander versuchen, zwischen beiden Systemen kompetent eine Brücke zu schlagen. Hinzu kommt die Problematik der Abstrahlung, die hinsichtlich einer Vergemeinschaftung des Hörens für die Digital- oder Sakral-Orgel zunächst nicht so große Probleme bereitet wie die softwarebezogene Installation à la Hauptwerk oder GrandOrgue. Letztere wurde einst gar als "Egoisten-Orgel" bezeichnet.

Differenz vs. Defizit

Das jüngste historische Instrument ist das

Harmonium. Seine gesellschaftliche Relevanz darf nicht unterschätzt

werden. Es stellte eine vor

allen Dingen neue Egalité her, die insbesondere dem weiblichen Anteil

der Bevölkerung zugute kam. So muss man sich die damaligen Verhältnisse

an einem deutlichen Beispiel in Erinnerung rufen: Zu Chopins

Beerdigungsmesse mussten 1849 die Frauen in der Pariser La Madeleine

hinter einem schwarzen Vorhang singen, um Mozarts Requiem darbieten zu

können, was der Wunsch des Verstorbenen war. Im privaten Raum konnte man

sich dieser Kontrolle bereits seit Längerem durch das Klavier entziehen. Abgesehen von der

weiteren geschlechteremanzipatorischen Wirkung kam durch das Harmonium jedoch auch die

häuslich einverleibte Aura

des Sakralen und somit eine bis dahin unerlaubte Partizipation des bürgerlichen

Milieus auf den Weg.

Mittlerweile

begreifen wir, dass das Harmonium nicht nur ein mehr oder weniger

geglückter Orgelersatz für durchschlagende Zungenregister ohne

Stromkosten ist, sondern ein Instrument eigener Qualifikation darstellt.

Von dieser Erkenntnis sind viele Besitzer und Hörer digitaler Orgeln

leider weit entfernt. So sind sie häufig von einem Komplex geplagt, der sich vor der

hochkultürlichen Folie realer Kirchen- oder Konzertsaal-Orgeln mit Licht

und Schatten abzeichnet. Die bloße Differenz wird nahezu autoaggressiv

als Defizit mit Erklärungsbedarf wahrgenommen.

Mehr

noch: Selbst Poweruser leiden unter diesem Komplex, unterscheiden lustig und penibelst zwischen digital und virtuell,

rechtfertigen sich mit vorgeblich unkritisierbaren Ausstattungen und

titelillustren Gästen bei fettem Honorar auf der Orgelbank: Seht her, die einst

verfemte elektronische Plastik-Orgel ist perdú, ich habe die größte und

weltbeste Anlage, sonst kämen die erlesensten Organisten ja doch nicht zu mir

ins Wohnzimmer! Obendrein gibt es dann noch den Hersteller-Zertifizierungscode

"ultra-realistisch", mit dem man sich an der Pfeifenorgel abarbeitet, anstatt sich ehrlich zu machen und die überforderten Nahfeldmonitore

etwas tiefer zu hängen, um einmal metaphorisch konsequent zu bleiben.

Kurzum: Die Digitalorgel - egal ob mit internem oder

externem PC - kann sehr gute Ergebnisse auf den Weg bringen. Eine

reale Orgel wird sie nie

ersetzen können, da sie die komplexen Klangparameter nicht

vollumfänglich abzubilden in der Lage ist. Sie stellt eine eigenständige

Instrumentengattung dar, die für viele Menschen auch in kleineren

Einkommensverhältnissen unabhängig von ihrer Weltanschauung zugänglich

ist. Um es rhetorisch und vielleicht auch humorvoll auf den Punkt zu

bringen: Die digitale Orgel könnte eine Konkretion von Willy Brandts

einstigem Slogan "Wir wollen mehr Demokratie wagen" sein.

Lassen wir zum Schluss dieser kleinen Betrachtung den legendären Kommentar eines promovierten Konzertorganisten auf uns wirken, denn er passt sehr gut zur soziologischen Anamnese: "Was mir nämlich nicht behagt, ist das System einer von diversen Anbietern von Hardware und Software, von "Hochglanz"-Rezensenten und von finanziell überdurchschnittlich gut ausgestatteten Kunden, die allesamt gelegentlich bis zum Rang eines Gurus aufsteigen können, dominierten "geschlossenen" Hauptwerk-Gesellschaft."

UPDATE 2. Ein paar technische Notizen zur PC-Orgel: Betriebsbereit nach 25-Sekunden

UPDATE 2. Ein paar technische Notizen zur PC-Orgel: Betriebsbereit nach 25-Sekunden

- Nach wie vor wird der dreimanualige Spieltisch

HWB2-3 der Fa. Hoffrichter aus dem Jahre 2007 verwendet. Dieser "Block"

erfuhr nun ein Upgrade: Drei neue Klaviaturen TP65LW von Fatar sind

gegen die alten TP64LW ausgetauscht werden. Sie sind ein klein wenig

rauer und dadurch griffiger. Durch die etwas kantigeren Obertasten

gewährleisten sie bei schnellem Spiel mehr Treffsicherheit. Durch die profunde Kenntnis eines süddeutschen Digitalorgel-Fachbetriebes konnten konstruktive Mängel des Blockes beseitigt werden. So wurden die Klaviaturen neu aufgehängt und stabilisiert, was ein mittiges Durchbiegen bei enthusiastischem Anschlag verhindert.

-

Ein 128-RAM-PC mit Windows 10 Pro und dem Intel Core i7-10700 (8/16x2.9-4.8 GHz), zwei

M.2-NVMe-Laufwerken 1TB und einer wiederverwendeten RME-Soundkarte (HDSP

9632

Hammerfall) – eines der letzten und zur vollsten Zufriedenheit nach

individuellen Wünschen konfigurierten Werke von Uwe Horche. Nach dem

Hochfahren des PC stehen zwei Programme zur Auswahl: Hauptwerk 6 und

Sweelinq 1.0. Auf die Aktivierung der Funktion Autostart wurde nach einigen Tests bewusst verzichtet. Sie verzögert zu sehr. Mit Sweelinq ist die Orgel nach dem Starten des PC in 25

Sekunden einsatzbereit und klangfähig. Ein alltagstauglicher Spitzenwert.

-

Links von der Orgelbank befindet sich ein 21,5''-Touchmonitor. Höhe und Winkel sind ergonomisch stimmig. 21 Zoll ist übrigens die naheliegende Mindestgröße für Hauptwerk, wenn man nur einen

Monitor besitzt. Die Registerbuttons sind bei Simple Jambs noch groß genug. Sweelinq ist in dieser Hinsicht allerdings bedienungsfreundlicher. Das zielsichere Hinlangen zu den Setzer-Buttons ist jedoch bei beiden Programmen während eines schnelleren Spiels weniger machbar.

Da sich die Pistons des Hoffrichter-Spieltisches

midimäßig nicht überschreiben lassen, wird folgender Trick angewandt: Die Setzerfunktionen Cancel/Zurück/Vorwärts werden über dis', e' und f' des Pedals (C-d' konfiguriert) bedient. Das ist ergonomisch super, weil sich

geschulte Füße die Mensur des Pedals "sehr gut merken können" und man

mit einem Autofahrer-Seitenblick die obersten Pedaltasten bestens im

Wahrnehmungsfokus hat. Alternativ werden ungenutzte Manualtasten verwendet: b''' für Zurück und c'''' für Vorwärts. Die Verwendung der Obertaste b''' ist dabei beim schnellen Zugreifen haptisch sehr sinnvoll. Noch zielsicherer sind c' und g' für + und - auf einem ungenutzten Manual. Darüber hinaus kann immer noch der

Spieltisch mit 64 Registertastern

und zwei Fußpistons für 8 x 3 Setzer für ein Best of der Samplesets

verwendet werden.

- Die neuen

Studiomonitore - aktive Nubert nuPro X-6000 RC - sind zum

Niederknien. Die andernorts vernehmlichen Foren-Unkenrufe

haben

sich als schlichte Fake News bar jeglicher Fachkenntnis erwiesen. Man muss sich mittlerweile nicht mehr

darüber wundern, dass diese linearen Lautsprecher zunehmend in

Tonstudios

eingesetzt werden. Die noch größeren nuPro X-8000 hätten allerdings angesichts des

13-Quadrat-Arbeitszimmers unverhältnismäßig gewirkt.

Zunächst

war an Podeste für die Standlautsprecher gedacht. Da die vier Membranen

erst ab einer Höhe von ca. 64 cm positioniert sind, erübrigten sich

diese nach einigen Tests. Die Winkel stimmen. Für die Hochtöner wären

Höhenabweichungen bis zu 20 Grad ohnehin völlig unproblematisch.

Als

Rear-Abstrahlung dient derzeit mit recht leiser Einstellung im

virtuellen Surround (Summen-Signal vorne und hinten der Präzision wegen)

ein

Paar der bislang verwendeten Syrincs M3-220 nebst Subwoofer. Der Kopfhörer AKG 701 kommt nicht mehr zum Einsatz.

Spätere Entscheidungen bleiben abzuwarten. Ein

zusätzlicher

nuSub

XW-900 wäre zusätzlich denkbar. Er könnte statt der 28 Hz sogar bis 21

Hz satt einbetten. Allerdings ist die Raumgröße in dieser Hinsicht nicht

unproblematisch. (mpk)

Die PC-Orgel als demokratisches Instrument

Die PC-Orgel als demokratisches InstrumentUPDATE 2. Ein paar technische Notizen zur PC-Orgel: Betriebsbereit nach 25-Sekunden

Sweelinq 1.0 - ein Testbericht:

Sweelinq 1.0 - ein Testbericht: